Más específicamente,

me recuerda la lectura de El tigre en la

vitrina y la casa de mi tío-abuelo, que tenía una espaciosa biblioteca de

dos pisos, con grandes mesas para desplegar todo lo que se estaba investigando

al momento, y un apartamento privado en esa ala de su mansión, para las

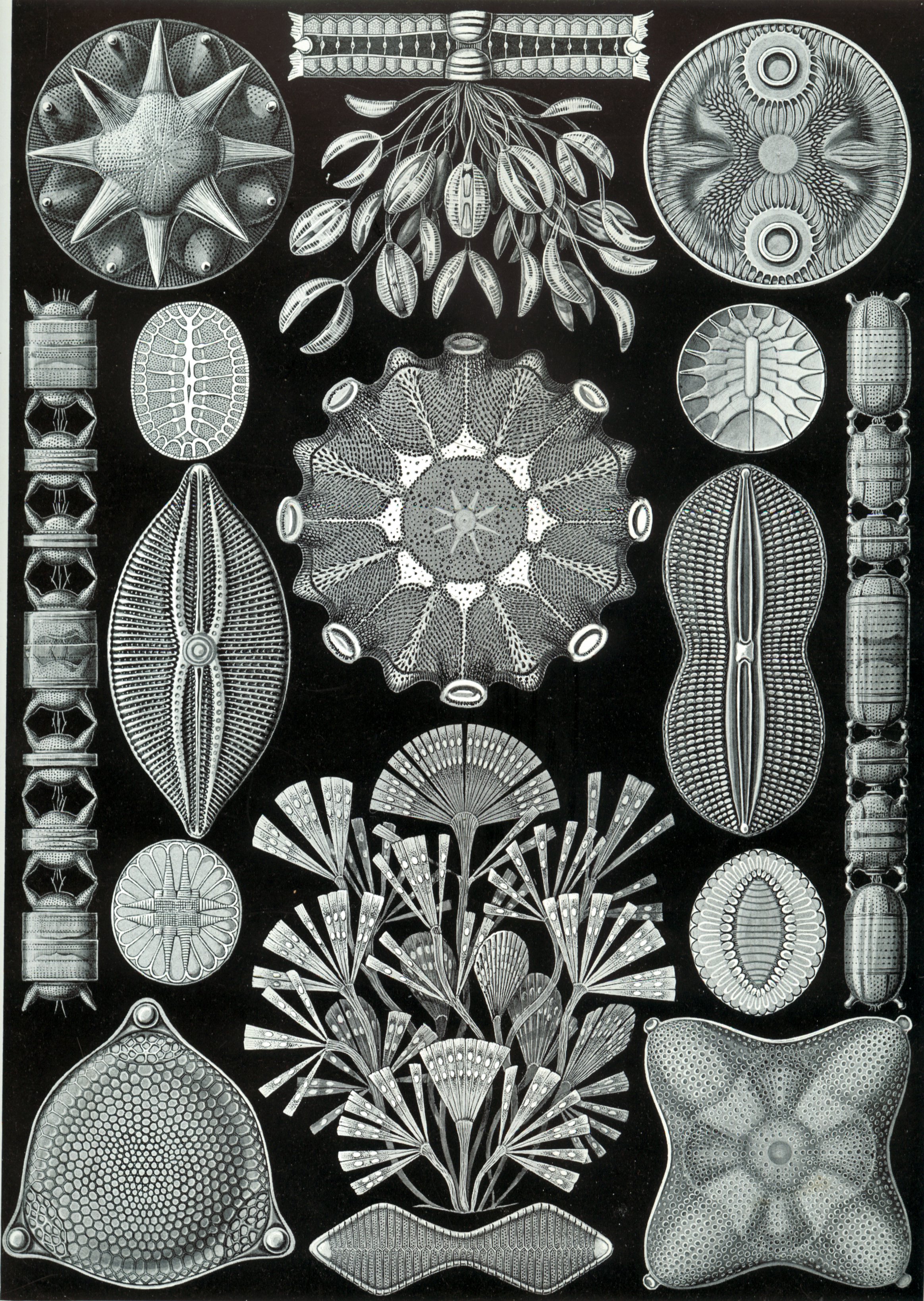

investigaciones muy comprometidas. En su laboratorio en el sótano, el

tío-abuelo estudiaba el crecimiento de algas unicelulares, entre enormes

retortas y matraces de vidrio, llenos de distintas tonalidades de verde,

iluminadas luces fantasmales. Había también un armario lleno de chocolates de

todas las partes del mundo: mi tío-abuelo, que era un sabio, comía un trozo grande

cada noche, y cada vez que lo visitábamos nos ofrecía, recordándonos que el

chocolate amargo era bueno para los dientes; y además, conocía el remedio

infalible contra el hipo. En su mesa, los almuerzos eran formales, las manos

enguantadas legendariamente retiraban demasiado pronto el plato de mamá, privándola

de lo que más le gustaba de niña, lo que había guardado para el final. En el

jardín crecía y cargaba la única planta de Yaboticaba del país. Y en el salón,

por supuesto, había un huevo de avestruz. Siempre quise tener mi propio huevo

de avestruz, y secretamente esperaba heredarlo; en su lugar recibí la

Enciclopedía Treccani, que es una maravilla interminable (como el huevo), y de

la cual saltaban como naipes trucados, fotos con dedicatoria en blanco y negro,

de hermosas rubias a punto de tomar un tren.

No hay comentarios:

Publicar un comentario